いまどきの新盆とは?マンションでできる準備と迎え方

新盆とは、亡くなった人の四十九日が過ぎて初めて迎えるお盆のことです。行うことは普段のお盆とほぼ同じですが、少し丁寧に行います。

具体的には、新盆では、このようにしている家庭が多いです。

・白提灯を飾る

・故人の好物を盛った盆棚の準備

・親戚や知人を招いて会食

・僧侶にお経をあげてもらう

普通のお盆は、家族だけで行うことが多いと思いますので、

親戚、知人やお坊さんをお呼びすることがが新盆の大きな違いです。

では、詳しく見ていきましょう。

新盆の意味と読み方

成仏した故人の魂が初めて自宅に戻るので、迷わないように迎え火をたいたりして丁寧にお迎えします。

新盆の読み方ですが、「にいぼん」「あらぼん」「しんぼん」などいくつかの読み方があります。

「にいぼん」と呼んでいる人が多いと思います。

また地方によって初盆「はつぼん」というところもありますが、全部同じ意味です。

新盆法要はどこでやるの?

基本的に自宅です。

お墓が近ければまずお墓詣りに行ってから、自宅で新盆供養を行います。

お墓がまだなかったり遠かったり、お付き合いしている菩提寺がなくても、基本は自宅に亡くなった人の霊をお迎えするのが新盆ですから、自宅だけでやって全然問題ないです。

知り合いのお坊さんがいなくても、お坊さん便のような僧侶派遣サービスを使えば自宅にお坊さんが来て読経してもらえますので、お寺さんと付き合いのない人でも、無理なく法要を行えるようになってきました。

新盆っていつ?東京は早めの準備を

新盆もお盆と同じ時期に行いますが、日本のなかでお盆の時期は、大まかにいうと2通りあります。

一般的には、

8月13~16日

約7割の地域がこの時期にお盆を行います。

たしかにお盆休みというとこの時期のことを指しますよね。

ただ、

東京近郊、神奈川、函館、金沢旧市街地などの一部地域では、

7月13~16日

をお盆としています。

この違いの理由は諸説ありますが、もともと旧暦の7月15日頃がお盆だったものが新暦に切り替わったときに、そのまま新暦の7月13~16日をお盆とした都市部に対して、

農業が盛んな地域では、農作業の繁忙期である7月13~16日を避けて、一ヶ月遅らせた月遅れの盆としたのだと言われています。その当時の日本はほとんどの地域が農業に従事していたので、多くの地域で8月の月遅れお盆を行うのが風習となっていったのでしょう。

実はこれ以外にも、地域によって8月末や8月頭をお盆としているところも点在しますので、自分の住んでいる地域のお盆の時期がよくわからないなら、ご近所の方や葬儀でお世話になった葬儀社や何なら市役所などに問い合わせて確認してもいいでしょう。

新盆供養の時間帯は

夕方が一般的です。

先祖の魂は、盆の入りの夕方に戻ってくるといわれています。

そこで昔は、自分の家がわかるようにと目印として、玄関先などで迎え火をたく習わしとなっていました。

なので、ある程度暗くなってから始めるのが一般的となったのです。

ただ最近のマンションなどでは、規約により火を使えないことも多いので迎え火の代わりに、提灯や白提灯に電気の灯りを灯すことで、迎え火の代わりとしている家庭がほとんどだと思います。

また、お坊さんを呼ぶ場合などはお坊さんの来てくれる時間に初盆供養のお経をあげてもらいます。

お盆の期間中でお坊さんや親戚の都合のつく日時を優先しますので、この場合は夕方にこだわる必要はありません。

お盆の時期は日程が集中しますので、とんでもない時間やお盆の期間を過ぎてしまうなどならないように、できるだけ早くからお坊さんに頼んでおくのが大事です。

いまどきの新盆の流れ

都市部の人は、マンション暮らしが多いと思います。

普通に暮らす分には快適ですが、いざ法事を自宅でやろうと思うと昔からの慣習をそのまま実行するのはかなり無理があります。

そこで、いまどきの新盆の流れの一例をあげますと、

<新盆準備>

・メールで近い親戚と日程調整

・お坊さん便などに読経依頼

・その他の親戚や知人に案内送付

・新盆セットを楽天かAmazon購入

<新盆法要当日>

・夕方、提灯に灯りをともす

・親戚や知人に集まってもらう

・僧侶にお経をあげてもらい見送る

・親戚や知人と自宅かお店で会食

こんな感じの流れでしたら東京でマンション暮らしで、菩提寺とかなくても無理なく新盆供養ができると思います。

東京の人が新盆法要を行うときの一番の壁が、会社を休みにくいということだと思います。

東京、神奈川などのお盆は7月ですが、東京、神奈川でもお盆休みというと8月になります。

ですので、7月の東京のお盆の時期に新盆とはいえ会社を休むことはかなり抵抗があります。

幸い、従来から伝わる新盆法要で行う行事は、夕方、日が落ちてからやる行事が多いので少し会社を早めに帰って、できる範囲で新盆法要を行えばいいと思います。

先ほど示した「いまどきの新盆」の流れでしたら、夕方からだけでも十分できる流れになっています。

新盆にお坊さんは呼ぶのか

新盆にお坊さんを呼ばずに自分たちだけでやっても問題ないですが普通のお盆とは違い新盆だけはお坊さんに読経を頼む人もまだ多いです。

菩提寺のある人は菩提寺に棚経をお願いすればOKです。

棚経とは、菩提寺の住職がお寺やお墓でなくて、お盆に各檀家の家を廻って精霊棚の前でお経をあげてくれることを言います。

どこの檀家にもなっていない場合は、今ですと僧侶派遣サービスを使うことが一番スムーズでしょう。

菩提寺に頼むにせよ僧侶派遣サービスを使うにせよお盆の時期は混み合いますので、早めの予約が必須です。

東京、神奈川などなら6月中、それ以外の地域でも7月中には、お坊さんに連絡したほうがいいです。

僧侶派遣サービスとしては、

・お坊さん便

・てらくる

・お坊さんjp

などが、大手で安心だと思います。

僕は四十九日の法要でお坊さん便を使いましたが満足のいく法要となりました。

その時のお坊さん便の感想はこちらの記事にまとめてあります。

⇒ お坊さん便、実際たのんでみたらこうだった!

新盆法要のお布施の相場

菩提寺に新盆法要の棚経をお願いしたとき、

お布施は3~5万円前後

御膳料が5000~1万円

交通費が5000~1万円

くらいが相場ではないでしょうか。

総額4~7万円くらいになります。

この金額を目安に、お寺さんとのお付き合い度合いを勘案して、包む金額を決めてください。

お寺さんに事前にお尋ねしないほうがいいと思います。お寺さん側もなかなか金額を言いにくいと思いますし、もしかなり高い金額を言われてしまうと厳しいですから、相場を参考にこちらで決めてしまいましょう。

僧侶派遣サービスを使った場合は、

新盆法要のお布施の総額は、派遣会社によって異なりますが、大手ではこんな感じです。・お坊さん便 3万5000円

・てらくる 4万5000円

・お坊さんjp 3万5000円

この金額だけで、追加で心づけや交通費など一切不要です。

金額も明示されているので、変に気を使わなくてスッキリしていていいですね。

いまどきの盆提灯の選び方

盆提灯の形にはおおざっぱに分けてこの3種類があります。

| 吊り盆提灯 | 置き盆提灯 | 持つ盆提灯 |

|---|---|---|

|  |  |

手で持つ盆提灯は、あまり見かけなくなってきました。

昔は、お墓に先祖の霊をお迎えに行くときなどに使われていましたが、今では住まいとお墓が遠いのが普通で、提灯持ってお迎えすることが難しくなっています。

お墓までは行けなくても、玄関の外で手で持つ提灯に灯りをともし、家の中の精霊棚か仏壇まで先祖の霊をご案内して、置き提灯に灯りをともすことで、お迎えとするような場合、今でもこの手で持つ提灯が使われています。

吊り提灯は飾るのが一苦労

マンションや借家に住まわれているなら、提灯を吊るための釘やフックを、なかなか打てないので、吊り提灯を飾るのは苦労します。

ただ新盆用の白い提灯もたいてい吊り提灯なのでなんとか工夫しないといけませんが、普段のお盆でも使う盆提灯は床置きタイプのほうが気楽でいいと思います。

床置き提灯がおすすめ

飾ることを考えれば床置きのほうが断然楽です。

結構大きいサイズのものが多いのですが、しまうときには分解してかなりコンパクトにすることができるものが多いので、一番現実的です。

新盆だけは専用の提灯も飾る

上で説明した盆提灯に加えて、新盆のときは、新盆専用の白い吊り提灯も飾る慣習があります。

これは新盆だけで、翌年からは飾りません。

後述します新盆セットを買えば、たいてい入っています。

家紋を入れる家などもあるそうですが、普通に白い吊り提灯でいいので、新盆セットに入っているものをそのまま使うのがおすすめです。

ネットで盆提灯を買う時のコツ

特に盆提灯のようないろいろなデザインや絵柄があって好みがわかれる商品をネットで買うときのコツを伝授します。

一気に探すコツ

楽天やAmazonのサイトに入ってから「盆提灯」と検索するのではなく、

Googleの検索窓で「盆提灯 通販」と検索して、検索窓と検索結果の間にある、

[すべて 画像 ショッピング 動画 地図 ニュース もっと見る 検索ツール]このリンクから「画像」をクリックします。

すると盆提灯の画像が画面いっぱいに表示されますので、スクロールして見ながら好みの盆提灯を探してください。

画像をクリックすると大きな画像が開き、右側に[ページを表示]というボタンがあるので、こちらをクリックすれば、盆提灯の販売しているサイトが開きます。

このようにすると、楽天だけでなくAmazonだけでもなく、楽天やAmazonやそれ以外のネットショップが出している商品も一括で検索できて大変便利です。

しかも楽天の検索はちょっと非力で目的のものがうまく見つからないことが多いのですが、この方法を使うと、楽天で直接検索する以上に楽天に出品されている商品を見つけられますので、ぜひやってみてください。

大きさのイメージを持つ

ネットで買うとき後悔しないための一番の秘訣は、

メジャーを持ちながら商品選びをすることです。

いいなと思った商品はかならずその大きさを確認して、メジャーでどのくらいの大きさになるのか?

今想定している置き場所に置いたときにどんな感じになるのかをメジャーを使って確かめます。

ネットショッピングで多くの人が失敗してしまうのは、この大きさを勘違いして買ってしまうことです。

「ネットで買ったものが届いたら、思ったより小さい」と落胆するケースが後を絶ちません。

背景や大きさを比べるものが一緒に写っていないで白地に商品だけの画像が多いのでこのような錯誤がよく起きます。

かならず大きさを確認してから購入ボタンを押しましょう。

仕舞うときの事も事前に考える

盆提灯などのそこそこ大きい商品を買う場合には、もう一つ注意したいことがあります。

それは飾り終わったら分解してしまえるか?という点です。

普通の盆提灯で高さ60cm前後はありますが、最近のモダン盆提灯と言われているものの中にはしまうときに畳めたり分解したりできずに、そのまましまわなくてはならないものもあります。

家が大きく納戸や十分な収納スペースがあるなら問題ないですが、東京などの都市部のマンションでは収納はかなり限られた貴重な空間ですので、使わないときはできるだけ小さくして仕舞えるものを選びたいものです。

とはいえ商品説明のところに、「この商品はしまうときに分解したり畳めたりしません。」と書いてあることは、まずありません。

かわりに「組み立て不要」「そのまま使えます」などと書いてあることが多いです。

また、レビューがある商品なら「仕舞うのに苦労しました」など、ずばりのレビューが書いてあることも多いです。

このような記載を見かけたら、収納スペースのい十分な余裕がない場合は、購入を再検討したほうがいいと思います。

現物を手に取って見れないだけに、見逃しやすいポイントですが、後々のことを考えると大変重要ですので、必ずチェックしましょう。

お届け日数に注意

あともう一点、お盆で必要となる仏具のように使う日程が決まっている商品を買う場合は、お届け日数に注意しましょう。

実は楽天やアマゾンの商品は、色々な小さな業者が楽天やアマゾンという巨大なショッピングモールに出店している形態になっていて業者の中には、在庫を持たずに注文があってから仕入れるというのんびりしたショップもあります。

販売ページに「取り寄せ注文商品」などと書いてありますので、このような業者は、急いでいるときは避けましょう。

時折えらい待たされることがあります。

盆提灯と霊前灯の違いは?

盆提灯を買おうと検索していると霊前灯というのもよく見かけます。盆提灯のほかにも霊前灯というのも揃えなければいけないのかと慌てますが、提灯専門店の担当の方に詳しく話を聞いたので、ここでその内容を書いておきますね。

霊前灯(れいぜんとう)というのは、盆灯篭の1種と考えられていて、精霊棚の上などの狭いところにも置けるコンパクトな置き提灯と考えていいそうです。

なので、盆灯篭も霊前灯も全部揃えなければいけないのではなく、好みや飾る場所の大きさによってどちらか1つもしくは1対(2つ)を用意すればいいとのお答えでした。

新盆の精霊棚の飾り方(画像を参照)

新盆では、仏壇とは別に祭壇を組むことが一般的となっています。

その祭壇は、精霊棚とか盆棚と呼ばれています。

上の画像にあるように、仏壇の前に棚を作りゴザを敷き、その上に、

・ナスやキュウリで作った精霊馬

・故人の好きだった果物や飲み物

・故人の好きだったお花

・仏壇のなかにあったおりん、線香立て、常花など

などを飾ります。

また、精霊棚の周りに盆提灯を飾ります。

提灯は対になっていなくても構いません。

精霊棚を飾り始める時期

精霊棚はお盆の初日8月13日(東京では7月13日)に飾ることが良いとされています。

ただ実際は、一気に用意できないこともありますからお盆の月初めから徐々に準備して、お盆の初日、いわゆる盆の入りにお供え物やお花や本物のキュウリやナスで作った馬や牛などを飾ればいいと思います。

本体となる小机

さて、精霊棚の飾り方ですが、まず本体となる小机が必要ですが、これを出来るだけ買わないようにするのが、マンションで新盆法要するコツです。

精霊棚は飾っているときは主役ですから、ある程度場所をとっても問題ないのですが、お盆が終わって、仕舞おうと思ったとき、精霊棚用の小机をしまう場所に難儀してしまう家庭も多いです。

最近のマンションでは収納スペースもかなりありますが、普段の生活でほとんど一杯になってしまっているのではないでしょうか?そこにそんなに小さくない机をしまうとなるとかなりきついです。

収納のことを考えたら精霊棚の土台は、何か家庭にあるものを利用したほうが賢明です。

精霊棚の上に、すだれや白い布をかけてしまえば元はほとんど見えませんから、それこそ土台にするものはなんでも構わないです。

例えば、

・小さめのリビングテーブル

・宅配水の段ボール箱をつなげて使う

・洋服など入れておく収納ボックス

・チェストを横にして使う

などなど、工夫してみてください。

土台が決まったら、仏壇のある家は仏壇の前に精霊棚の土台を置きます。

そのうえに、100ショップかホームセンターかスーパーなどで100~500円くらいで売っている「すだれ」をかければ、結構立派な精霊棚になります。

精霊棚に飾るもの

この上に、まこもでできたゴザなどを置くのですが、スーパーや花屋などで数百円で売っているものを買ってしまうのが楽です。

普段は見かけませんが、お盆の数日前になると店先の目立つところに並んでいるはずです。

近所に売ってないときは、楽天やアマゾンなどで「新盆セット」などと検索して提灯から精霊棚の飾りや迎え火で燃やすおがらまで一式で数千円~2万円くらいのものを買っていっきに揃えてしまうのも忙しい人にはおすすめです。

値段の違いは、何がセットに入っているかで変わってきます。

おおよそはこんな感じです。

ハス、まこも、おがら、精霊馬 1000円、

ハス、まこも、おがら、精霊馬、初盆提灯 3000円~、

ハス、まこも、おがら、精霊馬、初盆提灯、盆提灯 8000円~、

ちなみにセットによく入っているものの説明は、

【ハス】通常は本物ではなくビニール製のハスの葉で、お皿の代わりになります。この上に供物などをお供えします。自宅に戻ってきた先祖の霊は、このハスの葉の上にいると言われています。

【まこも】真菰で編んだ「ござ」です。今風に言うとランチョンマットですね。この上にハスや供物や精霊馬を飾ります。

【おがら】送り火、迎え火のときに燃やすものです。藁よりしっかりしていて撒きより全然柔らかいものです。でも正直、マンションに住んでいる人は、おがらを燃やすのは難しいので、できればおがら無しのセットがあればそのほうがいいでしょう。

【精霊馬】昔はナスで牛を作ったり、キュウリで馬を作ったりしていましたが、売っているものは真菰を束ねて作られています。

【初盆提灯】新盆専用の白い提灯です。

【盆提灯】普段のお盆でも使える絵柄の入った提灯です。

新盆の精霊棚に飾る供物

故人の好きだった食べ物や飲み物をお供えするとよいと読経をお願いした副住職さんがおっしゃっていました。

一般的にはフルーツやお菓子など多少日持ちがするものをお供えすることが多いようです。

精霊棚に飾る花

花も故人が好きだった花を基本として、お盆の時期に手に入れられるお花を飾ればいいのですが、

薔薇のようなトゲのある花やつる植物は避けたほうがよいとされています。

ご本尊、位牌、過去帳、おりん、線香立て、蝋燭立て、常花

仏壇がある人は、仏壇に飾ってあるご本尊、位牌、過去帳、おりん、線香立てなど、ほとんどすべてのものを精霊棚の上に移し、仏壇の扉を閉めてしまいます。

仏壇がないときは、これらのものを飾らなくて大丈夫です。

新盆法要の盆提灯の飾り方

新盆では、白い新盆専用の提灯(ちょうちん)をかざる習わしがあります。ほとんどが吊り提灯で、新盆のときだけ使います。

また、普段のお盆で使う絵柄のついた盆提灯も一緒に飾る家が多いようです。

飾る個数は、白い新盆提灯は1つで大丈夫です。絵柄のついた盆提灯は1つでも1対でもいくつでも構いません。親戚や知人から送られることもあるので数も読めませんし、形や絵柄や大きさも揃えられないので、個数についても決まりはありません。

飾る時期ですが、お盆の月になったら飾りはじめてもよいでしょう。

そして、お盆の初日8月13日(7月13日)の盆の入りに灯りを点けます。そして16日まで点けておきます。

迎え火や送り火が焚けないマンションなどでは、この新盆提灯の灯りを以って、迎え火、送り火の代わりと考えます。

古来、お盆の提灯はお盆期間中ずっとつけていました。

ただ今は盆提灯用ローソクはほとんど電池式になったといっても、人がいない日中や就寝している夜中は、消しておくようにしましょう。

絵柄のついた盆提灯は、大切にしまって、また来年のお盆の時に使います。

最近の住宅事情では収納スペースが圧倒的に足らない状況ですので、盆灯篭をレンタルしたいと思う人も増えてきました。

まだレンタルに対応している業者は少ないのですが、何社かは提灯や精霊棚のレンタルを開始しています。

お盆はちゃんとしたいけど、しまっておく場所がないという人は、一度レンタルを検討してみてもいいかもしれませんね。

新盆用白提灯として、地域や家によっては、家紋入りの提灯をつかうところもありますが、家紋入れに2週間はかかりますし、新盆の提灯は、まっしろな提灯でいいと思います。

新盆提灯は、本来はすぐに燃やすことを前提としていますので、部品がしっかりしていて全体を燃やすのは大変な置き提灯型はめったになく、ほとんどが吊り提灯型になります。

昔の家は、どこでも釘を打てたり、鴨居や軒下など吊り提灯を引っ掛けるところに事欠きませんでしたが、最近のマンションでは吊り提灯を飾る場所はかなり限られます。

盆提灯をよく飾る場所としては、

・玄関

・窓際

・精霊棚・仏壇の傍

このあたりですが、白い提灯が初めて亡くなった人の魂が返ってくる目印だと考えると、やはり外から見えやすいところに飾るのが一番いいと思います。

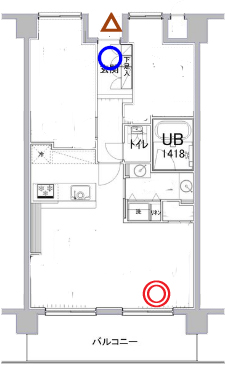

【△】 昔は玄関の外に飾ることが多かったのですが、マンションで暮らされている場合、厳密にいうと、玄関ドアの表側は、個人のものではなく共用部分なので、勝手にいろいろなことをしては本来はいけないのです。

昔からの慣習でもありますし提灯くらいなら大丈夫かとは思いますが、いろいろな人が集まって暮らしているマンションでは、10年住んでいてもどんな人がいるかわかりませんから、面倒なことにならないようにするためにも、居室の外には飾らないほうがいいと僕は思っています。

【〇】 玄関の内側でもよいといいますが、外から見えませんから、微妙です。

【◎】 マンションでは、窓ぎわが一番おすすめの飾り場所といえるでしょう。外でなくて窓の内側ですね。

カーテンレールに100均で売っているS字フックを使ってなんとか吊り下げてかざりましょう。

燃えやすいカーテンの傍なので、提灯ではありますが、本物のローソクは絶対に使わないようにします。

最近の盆提灯は、ほとんど電池式のLEDライトローソク使っているのでそんなに心配しなくても大丈夫です。

新盆用白提灯以外の盆提灯があるなら、2つ目からは精霊棚や仏壇の傍に飾るのがいいと思います。

新盆提灯や盆提灯は誰が用意するのかというと、

以前は、初盆用の白提灯は亡くなった人の家族が準備して、絵柄のついた盆提灯は親戚や故人の友人が送るという習わしがありました。

今でもそのような提灯を送る慣習が残っている地域もありますが、東京などの都心部でマンションで暮らしている人などの場合、そこそこ大きい盆提灯をいくつも送られてきては、飾ることはなんとかなっても、そのあとの保管場所に困るケースが多くなったので今では提灯を直接送ることは少なくなってきています。代わりに提灯代を送ってくれる場合もあるそうです。

そうはいっても喪家から親戚や知人に催促するのもしずらいですから、喪家で用意してしまったほうがいいでしょう。

盆提灯は迎え火の代替になるか

『盆提灯は迎え火、送り火の代替になる』と副住職さんもおっしゃっていました。

都内で迎え火、送り火を行える家はほとんどなくなっているとのことでした。

迎え火、送り火といえば新盆法要の象徴的なシーンのひとつですが、最近の住環境では本物の火を焚くことは難しいですから、盆提灯を飾ることをもって迎え火、送り火とすることが普通になってきているようです。

例えば、高層マンションの46階の風が吹きすさぶベランダで藁みたいなおがらに火をつけるなんて誰しも控えたいですよね。

新盆用白提灯の処分の仕方

新盆用の白い提灯は、新盆のときだけ飾るものなので、1回限りで処分します。

以前は送り火と合わせて燃やしたり、菩提寺でお焚き上げしてもらっていましたが、今では菩提寺がない人も増え、マンションなどに住んでいると火を使うことも難しいです。一部だけ燃やしてすぐ消すことを推奨しているサイトも見かけましたが、そもそも一部でも火を使うことが難しいので、ちょっと無理だと思います。

そこで初盆法要の読経をお願いした副住職さんに聞いたところ、このようにしなさいと教えてもらいました。

白提灯は、まこものゴザやハスの葉や悪くなってしまったナスやキュウリの精霊馬と合わせて、地域指定のごみ収集袋に入れて、粗塩を少しだけ振り掛けて清めてから封をして、燃えるごみとして普通に捨てていいとのことです。そのときの注意点としては、他のごみとは一緒にしないようにとのことでした。

最近は、こんなお焚き上げサービスを利用する人も

新盆用の白い提灯などのように、そのまま一般のゴミと一緒に捨てるのがはばかれるものは、郵送すればお焚き上げしてくれるというサービスが始まり、これを利用する人も増えてきました。

これなら菩提寺のない人でも、きちんとお焚き上げしてもらるので、気持ちも楽になると思います。

新盆法要の服装は

新盆の服装については地域差がものすごくあります。同じ県でも県の東側の常識が、県の西側ではマナー違反になることも珍しくありません。

一般的には、新盆では喪主やその家族は喪服が基本ではありますが、最近は地域によっては38度を超える真夏日もありますので、喪服にこだわりすぎなくてもいいと思います。

大原則として、

喪主や遺族は、お呼びした親戚と同じか、より正装であるべきと言われています。

ですので、お招きした親戚が喪服で喪主が普段着ということがないように配慮しなくてはなりません。

ただ気心知れた親族だけでしたら、暑い時期でもありますから地味目の服装でも問題ないでしょう。

その場合は、新盆の案内をする際に、「普段着でご参加下さい」としておくといいと思います。

「平服でご参加下さい」とすると、意外とちゃんとした服、思いっきり喪服で来られる方も結構いますので、「平服」という表現は避けたほうが無難です。

ここからは僕の個人的な考えですが、初盆法要では、喪主とその家族は喪服で、お招きする親戚や知人は普段着でいらしてもらい、会食を自宅でする場合はそのまま、ただし料理をする人は地味目のエプロンをつけて、

外食する場合は、喪主と家族は普段着に着替えてからお店に行くのが、どこにも角が立たなくていいと思います。

会食は精進料理なのか?

法要のあとの会食をお斎(おとき)と言いますが、初盆法要のあとのお斎は、これを食べなければダメという決まり事はありません。

新盆法要は、普通自宅で行いますので、そのあとの会食も少人数ならそのまま自宅で、5~6名以上になったら近所のお店で食事をすることが今どきは多いと思います。

法事の食事というと精進料理が真っ先に思い出されますが、新盆は全国一斉に、ほぼ同じ期間ですので新盆法要を行う人がすべて精進料理店に行ったら大変です。

お店が足りませんよね。

なのでご近所で評判のいいお店で、お盆に営業していて、できるだけ皆さんが同じテーブルに座れることを最優先してお店を選べばいいでしょう。

できれば個室があるとベストですね。

ちなみに、お会計は、喪主が持ちます。

このお会計が香典のお返しとなります。

新盆には香典とかはないの?

親戚や知人が提灯や供物を持ってきてくれる風習がある地域もありますし一般的には5000~1万円くらいの「ご仏前」「御佛前」「御供物料」などと表された香典を持ってこられる人が多いです。

この場合、会食でお返しするので、特別に香典返しを後日用意することはありません。

ただ、本人がいらっしゃらずに香典や供物など送ってくださった場合は、後日簡単な品で構わないので熨斗(のし)に「初盆志」と書きお返しするのが丁寧です。

お返しの相場は、いただいた金額相当の半分弱を目安にすればいいでしょう。

お返しする品物としては、洗剤や素麺などのあとあと残らないものが人気です。金額が高い場合は素麺1年分というわけにもいかないので、カタログギフトなどをお返しとしてもいいでしょう。これらのお返しの品に、お礼状を添えるとより丁寧です。

お礼状は購入するお店に相談すれば、定型的なお礼状を同封してくれることが多いです。

ネットショップでも用意しているところが多いので聞いてみましょう。

三越や高島屋などでお返しの品を選んで送ってもらえば包装紙の効果もあって、しっかりした印象となるでしょう。

楽天やアマゾンでも「新盆 返礼品」と検索するとたくさん出てきますので、若い人へのお返しなら楽天やアマゾンを使っても全然問題ないでしょう。

新盆の費用はいくら、だれが持つの

お香典もいただけますし、地域によっては提灯代を頂けることもあります。

葬儀に比べて大きな出費はありません。

かかる費用は、

・祭壇や提灯の準備代 3万円~

・お坊さんのお布施など 3万円~

・料理やお酒代など 1人5千円~

香典や提灯代をいただけると、全体での出費も5万以下に収まるケースも多いです。

ご親族や地域の慣習によって大きく異なるので具体的な数字は正直わかりませんが葬儀に比べたら、費用の心配はあまりしなくていいと思います。

新盆と四十九日や一周忌が近い

新盆と四十九日や一周忌が近いときは、菩提寺があればご相談の上、決めればいいのですが、菩提寺がない場合は、

喪主の判断で同じ日にしてしまってもいいと思います。

四十九日のあと1~2週間後に新盆となると、僧侶の手配や遠方の親戚に再度来てもらうのも大変ですので、1回にまとめたほうがいい場合が多いです。

新盆法要って、みんなやってるの?

「そもそも、新盆って普通はやるものなんでしょうか?」というような声も時折聞きます。

法事のあり方がどんどん変わってきてるなかで、初七日の法要などは告別式と合わせてお経をあげて済ませてしまうことが一般的になっていますし、通夜、告別式も1日で済ます1日葬も増えてきているといいます。

新盆については、主に家庭内で行われる行事であるので実際どのくらい割合で行われているかはハッキリとはわかりません。

よその家がやったからうちもやるとかではなく、家庭ごとの考えによって、行う行わない、どのくらいの規模でやるなどを決めればいいことと思います。

そのとき判断の目安となるのは、

親戚の新盆に呼ばれたことがあるかどうかをもとに決めるといいでしょう。

新盆では親戚まではお声をかけることが多いので、新盆を行う風習のある親戚がいるのに、新盆をしないとなると「常識のない家だ」とか「亡くなった親が可哀想」などと結構後々まで言われ続けるかもしれません。

一度、そういうレッテルを貼られるとあとあと大変ですから、親戚の様子をみながら決められるといいと思います。

ここからは僕の個人的な考えですが、亡くなった親や親しい人の魂が初めて戻られるお盆ですから、形式にとらわれずに、自分達のできる範囲でお迎えすればいいのではないでしょうか。

親戚や知人や僧侶を招いて新盆法要の習わしに則ってしっかりやってもいいですし、家族だけでキュウリの馬やナスの牛を作って、故人の昔話を子供にしてあげるだけでもいいと思います。

大事なのは亡くなった大切な家族やご先祖様に思いを馳せる時間を過ごすことが新盆の一番の意味なのかなと思っています。

実際に、はじめて新盆をやってみた感想は、亡くなった母を身近に感じる幸せな4日間でした。

お墓探し資料請求[外部サイト]

お墓探し資料請求[外部サイト] お坊さん便の口コミ

お坊さん便の口コミ 喪主の10ヵ月

喪主の10ヵ月 いい葬儀社の選び方

いい葬儀社の選び方